전남 도청 앞에서 단체사진 찍는 민주항쟁 투어 참여자들

현충일인 6월 6일, 다꿈 청소년들이 광주로 향했다. 단순한 역사 탐방이 아닌, 5·18 민주화운동의 의미를 지금 이 시대 청소년의 시선으로 되새기기 위해서였다.

평소 뉴스나 교과서에서 짧게만 접하던 5·18 민주화운동을 제대로 알고 싶었다는 마음이 출발의 이유였다.

“어떤 사람은 폭동이라고도 하고, 어떤 사람은 민주화운동이라고 하잖아요. 직접 가서 느끼고, 제 눈으로 확인하고 싶었어요.”

그 여정은 단순한 견학이 아니라, ‘알기’에서 ‘느끼기’, 그리고 ‘바꾸기’로 이어지는 시간이었다.

전일빌딩 245 10층에서 헬기에서 발사된 탄흔과 당시 상황에 대한 안내를 듣는 청소년들

기억의 현장에서 마음에 새긴 진실

광주의 전일빌딩, 민주화운동기록관, 국립5·18민주묘지를 찾은 청소년들은 사건의 중심을 ‘경험’하며 진실에 다가갔다.

전일빌딩 245에서는 헬기 사격으로 남은 탄흔을 직접 보며 한 청소년이 말했다.

“교과서에서 보던 게 아니라 실제로 그 흔적을 보니까, 그날 그 시간에 사람들이 얼마나 무서웠을지 느껴졌어요.”

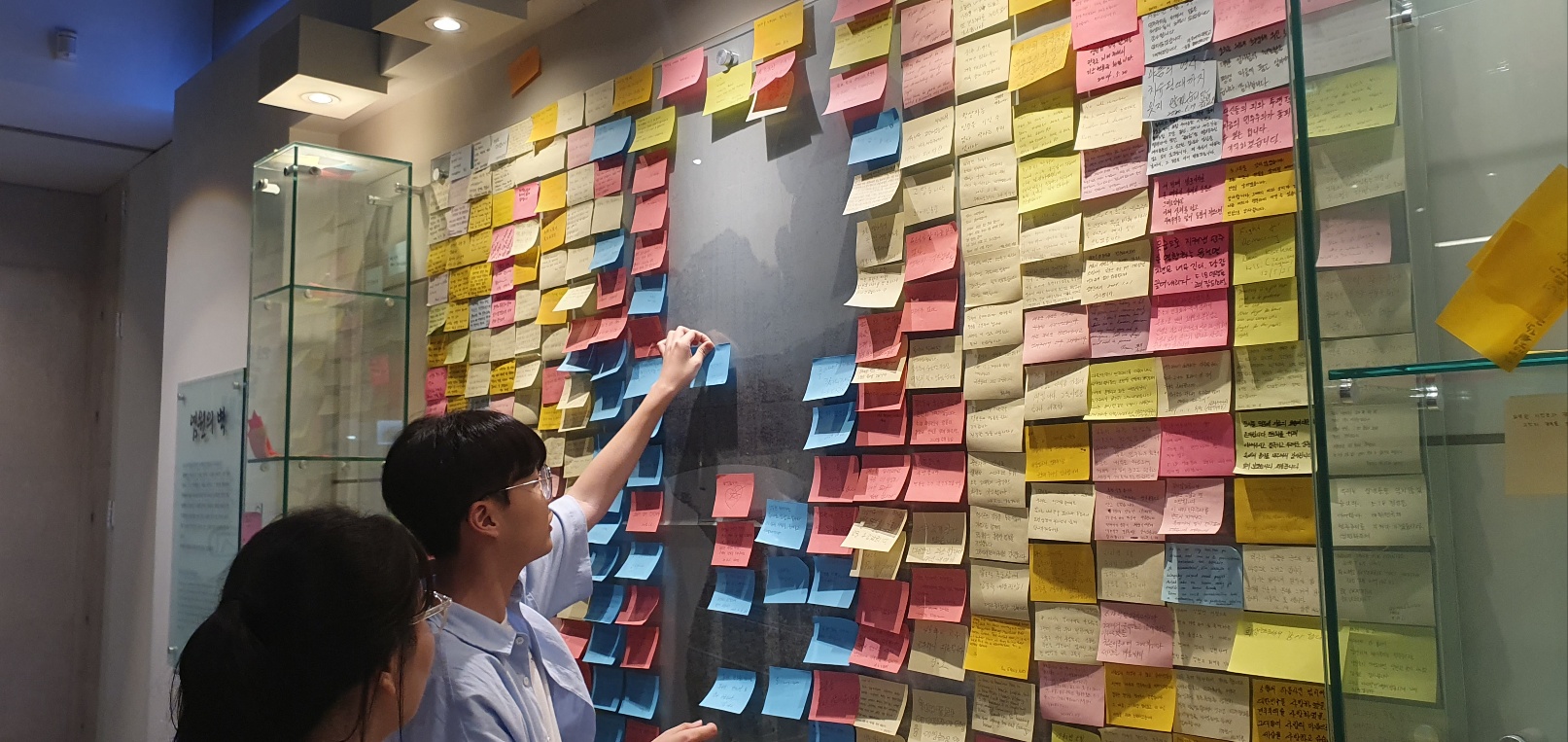

민주화운동기록관에서는 시위 거리 재현 공간과 판화 예술작품 ‘대동세상’ 등을 보고 이렇게 나누었다.

“그림 속 사람들이 진짜 살아 있는 것처럼 보였어요. 그냥 시민이었는데, 그런 시민들이 거리에서 그렇게 많은 걸 했다는 게 믿기지 않았어요.”

또 다른 친구는 이 장면을 기억했다.

“주먹밥이 정말 인상 깊었어요. 전쟁 같은 상황에서도 서로를 생각해서 만들어 나눴다는 게, 지금 시대에도 필요한 시민의식 같았어요.”

5.18 민주화운동 기록관에 전시 공간들

무명의 이름들 앞에서

5·18 국립민주묘지에서 청소년들은 묵묵히 묘역을 둘러봤다.

어린아이부터 임산부까지, 이름 없이 남겨진 이들이 너무 많았다.

한 친구는 참배 후 이런 이야기를 나눴다.

“묘지에서 5살 아이 묘비를 보고 충격이었어요. 그냥 친구들이랑 놀러 나간 아이였다고 들었는데... 그런 일이 다시는 안 일어나게 하려면 우리가 꼭 기억해야겠다고 느꼈어요.”

또 다른 참여자는 이렇게 말했다.

“친적 중에 피해자와 가해자가 있었던 분의 이야기가 생각났어요. 5.18 민주항쟁은 피해자와 가해자 모두에게 남은 상처라는 걸 배우고 꼭 기억해야한다고 생각해요.”

이런 경험은 탐방을 넘어, 각자의 삶과 연결된 성찰로 이어졌다.

“기억해야겠다”는 감상이 “내가 할 수 있는 일이 뭘까?”라는 고민으로 전환된 것이다.

국립5.18 민주묘지에서 열사들의 이야기를 듣는 청소년들

기억을 넘어서 행동으로

탐방을 마친 후, 청소년들은 자신들의 일상에서 민주주의를 어떻게 실천할지를 구체적으로 그려가기 시작했다.

누군가는 앞으로 있을 청소년 캠프의 주제를 ‘민주주의’로 정하자고 제안했고, 또 다른 친구는 5·18을 배경으로 하는 웹툰을 그려보겠다고 했다.

주먹밥의 의미를 되살리자는 제안은 주먹밥 모양 디저트를 개발해서, 이를 행사장에서 나누며 ‘기억을 함께 먹는’ 새로운 방식의 추모 문화를 만들어보자고 구체화되었다.

한 청소년은 이렇게 말했다.

“민주주의는 광장에서만 외치는 게 아니라, 우리 교실이나 친구 사이에서 실천해야 한다고 생각했어요.”

지금, 여기서부터 시작하는 민주주의

이번 여정을 통해 청소년들은 민주주의가 과거의 이야기가 아닌 지금 우리의 삶과 연결되어 있음을 체감했다.

기억하는 사람에서 머무르지 않고, 행동하고 실천하는 사람으로 변화하는 과정에 자신들의 자리를 만들어가고 있다.

다꿈은 앞으로도 청소년들이 직접 기획하고 실천하는 방식으로, 민주주의를 일상 속에서 실현할 수 있도록 활동을 이어갈 것이다.

|